Klicken Sie auf das Bild, um das Interview abzuspielen.

Transkription

Mein Name ist Joachim Mösch. Ich bin in Berlin geboren. Meine Eltern sind aus Pommern nach dem ersten Weltkrieg nach Berlin gegangen, um Arbeit zu finden und haben sich dort kennengelernt und ich wurde am 2. Januar geboren. Mein Vater ist bereits mit Beginn des Krieges eingezogen worden zur Wehrmacht und war die ganze Zeit abwesend, sodass ich ihn also, sage ich mal, erst mit zwanzig Jahren wiedergesehen habe. Sodass die Erziehung ausschließlich bei meiner Mutter lag, die sehr unpolitisch, aber sehr um mich besorgt war. Joachim Mösch wird 1945 mit 16 Jahren zum Volkssturm einberufen. Anfang September 1945 beordert ihn die Polizei zum Marktplatz, angeblich zu einem Ernteeinsatz. Mit der Aufforderung, die Kartoffelernte einzubringen, eben so, dass ich dem folgte. Meine Mutter packte mir noch ein paar Sachen ein, wenn ich doch nicht gleich nach Hause kommen sollte oder wir auf dem Lande einige Tage oder Wochen bleiben. So, und nachdem ich dann mich auf dem Rathausplatz eingefunden hatte in Meyenburg, war mir das irgendwie so komisch, als wenn es gar nicht um eine Kartoffelernte geht. Und im nächsten Moment war es auch, Zivilleute mit Kalaschnikow und Wachhunden vom NKWD umzingelten uns. Es waren mehrere ältere Leute dabei, die in der NSDAP waren oder Blockleiter oder, oder, oder, und auch ein paar Mädels, die ich kannte, die im BDM waren, wo wir Kontakte hatten, und wir wurden dann in das Amtsgericht von Meyenburg in den Verhandlungssaal gebracht und sozusagen festgesetzt. Bewachung vor der Tür und so weiter, und so weiter. Und wir wussten eigentlich gar nicht, worum es eigentlich geht. Und es vergingen zwei Tage und dann wurden wir, nachdem noch Kriegsbeschädigte nach Hause gehen konnten, nach Wittstock gebracht. Und nach drei Tagen, also, ganz schlimme Verhältnisse – will ich weiter nicht eingehen, das ist jetzt auch allgemein wie es überall zu der Zeit war, die Leute, die inhaftiert wurden -, wurde ich zur Vernehmung gerufen und es ging darum, dass ich Mitglied des Werwolfes sein sollte. Und ich wusste wohl, dass es sowas publiziert wurde noch mit Flugblättern in den letzten Tagen des Krieges, aber das hat mich eigentlich nie richtig getroffen und ich hab mich auch da gar nicht für interessiert. Diese Zeit im Keller in Wittstock hat etwa nach meiner Schätzung so bis zu zehn, zwölf Tagen gedauert. Die hörten dann auf und mir wurde angedroht, dass eine Verurteilung auch in Aussicht wäre, wenn ich das eben nicht zugebe, aber das hat sich denn irgendwie verlaufen und wir sind etwa nach zehn Tagen nach Sachsenhausen gebracht worden. Das war etwa der 10., 12. oder 15., etwa in dieser Spanne, September ´45. Der Aufzug war so rein militärisch mit Barackenältesten und so weiter, und das Leben im Lager brauch ich vielleicht nicht hier so weit ausführen, es war eben mit der Ernährung sehr schlimm. Auch die hygienischen Verhältnisse waren unmöglich, sodass ich eigentlich, oder wir, ich hatte denn einen auch in meinem Alter da kennengelernt, der auch in der Baracke war. Wir haben uns dann so etwas verbündet und es war schon sehr anstrengend insofern, dass die alten, die älteren Leuten auch sehr zu tun hatten gegenüber uns jungen. Wir hatten noch Initiative, wir sind dann immer ständig auf Achse gewesen im Lager. Man konnte sich ja, jedenfalls in der Zeit, wo ich da war, frei bewegen, kriegten manchmal auch eine Ermahnung von den Leuten in der Baracke, nicht solange wegzubleiben und eben Essbares oder Ähnliches doch zu ergattern. Durch unsere ständigen Aktivitäten, die wir hatten, und da habe ich erreicht, dass ich auch zweimal etwa drei bis vier Wochen, weiß ich nicht mehr genau, in die Lazarettbaracken vorne, die jetzt hier noch in I und II stehen, in die II reingekommen bin zum Arbeiten. Und das war auf der einen Seite eine Katastrophe, die Arbeit, aber auf der anderen Seite eben, meine Überlebenschancen durch bessere Versorgung für mich zu verbessern, es war eben eine gute Sache. Und ich war da eigentlich in der schlimmsten Zeit, da brach die Ruhr hier aus und da war ein großer Saal und in dem Abschnitt, da wollte offensichtlich keiner hin oder sie haben keinen gefunden, wie auch immer, waren so, dass, das ist unmöglich, das kann man eigentlich gar nicht schildern. Die Leute lagen nur noch in den Betten, total verlaust, und eigentlich hat der Arzt das gar nicht geschafft, das war ein Saal, da lagen etwa vierzig, würde ich denken, um die vierzig, knapp fünfzig Leute, die völlig erschöpft und hingesiecht sind, bis sie gestorben waren. Und wir hatten früh mitunter fünf, sechs Tote. Jeden Tag. Außerdem waren die dreistöckigen Betten drin, die jungen Leuten haben oben natürlich geschlafen und ich hab auch erlebt, dass zweimal einer, der am untersten gelegen hat, früh, wie ich runterkomme, verstorben war. Und das hat natürlich auch mit meinen sechzehn, siebzehn Jahren irgendwie im Kopf Spuren hinterlassen, und ich kann das ja vielleicht mal hier auch sagen: Ich bin dadurch also auch Atheist geworden eigentlich. Weil ich das gemerkt habe gerade in dem einen Fall. Der hat fast den ganzen Tag gebetet. Nun ist es vielleicht ein bisschen extrem, wie ich das jetzt empfinde, und denn habe ich gedacht: Mensch, du kannst doch nicht auch hier durch Beten überleben, sondern du musst sehen, dass du bei Statur bleibst, dass du mit Krankheit nicht in Berührung kommst, soweit es geht, und musst doch hier dein Leben nochmal neu beginnen können. So, und denn begann Ende ´46 eine große Untersuchungsaktion im Lager, und das war die Vorbereitung für den Transport in die Sowjetunion. Und nach, es gibt da unterschiedliche Angaben, ich habe ja auch keine neuen, nur meine Schätzung ist so, dass etwa tausend bis tausendzweihundert hier für transportfähig erklärt wurden durch die Untersuchung, wie die Waden beschaffen waren, in Hintern gekniffen mal und denn gesagt; Gut, okay, der Nächste. Bin ich dann oder sind wir gemeinsam, die vorgesehen waren für den Transport, in die Zone II gekommen, in die Steinbaracken, wurden dort zusammengezogen, haben dann Kleidung bekommen, Winterkleidung, von der Mütze bis zum Pelzmantel und auch Unterwäsche und sind dann, kann ich nicht mehr sagen, nachdem wir da vielleicht eine Woche oder vierzehn Tage waren, hier auf dem jetzigen Industriegelände in Oranienburg verladen worden in normale Güterwagen. Der Transport kommt am 8. März 1947 nach fünf Wochen Fahrt im Lager 5/25 bei Nowosibirsk an. Bei dem Ausladen war ich schon so geschwächt, dass ich mit einem Krankentransporter ins Lager gebracht wurde und erstmal aufgepäppelt werden musste, dass ich einigermaßen wieder zu Kräften kam und dann noch in eine Baracke eingewiesen wurde. Die Lagerverwaltung war auch in deutschen Händen, das war ein Oberst, der Lagerkommandant da, und war auch nach militärischen Dingen aufgezogen. So, und hier war denn ein ständiger Arbeitseinsatz. Ich habe zuerst im Straßenbau gearbeitet mit sehr, sehr schweren Sachen, mit Karren, die aus dem Mittelalter stammten, sage ich mal, und anderen Sachen, sehr primitiv, also, sehr schwere Arbeit. Es gab da keine, ich sage mal, Drangsalierereien oder so, man musste pünktlich zur Arbeit, eben zu den Terminen da vorne sein und so weiter, und musste auch selber sich kümmern, um die Wäsche und so weiter, das klappte eigentlich ganz gut. 1949 wird Joachim Mösch zusammen mit Kriegsgefangenen nach Frankfurt (Oder) gebracht und dort entlassen. Ich hab direkt eine Entlassung als Kriegsgefangener. Und wenn ich hier in den Vorträgen gehört habe, dass die Leute, die dann hier entlassen wurden, in den Behörden bei der DDR noch Schwierigkeiten hatten oder so oder wie oder was, das ist bei mir überhaupt nicht aufgetreten. Ich kam als Kriegsgefangener. Und denn haben sie gesagt: Ja, wir brauchen in der Ziegelei, da brauchen wir Ziegeleiarbeiter. In Meyenburg. Das war eine Gutsziegelei, war jetzt vom Gut weg und denn bin ich, das war drei Kilometer außerhalb von Meyenburg, bin ich da erst mal zu Fuß gegangen die erste Zeit und denn hat mein Vater mir so ein Rad mit Vollgummi gemacht und so, na, wie es so war, nach dem Krieg. Und denn bin ich, vielleicht ist das noch interessant, zu diesem Sonderlehrgang gefahren. Da war ich inzwischen zwanzig, da war ich fast der Älteste wieder, so ist das manchmal im Leben, und jetzt ist man der Älteste hier auch bald. Gut. Und habe den mit noch einem Kollegen mit „Auszeichnung“ bestanden. Und diese Sache war die Delegierung zur Ingenieurschule. Und das ging konfliktlos. Wir sind da beide hingekommen, wir haben uns sehr eng befreundet, mit dem ich da war, der war aus, aus Thüringen hier, und da hab ich ein Studium gemacht für Bau- und Grobkeramik. Und das hab ich bis heute, bin ich noch mit den Leuten zusammen. Im Nachhinein bin ich eigentlich, ich hab mich dann immer auf die Zukunft konzentriert, auch nachher im Privaten. Dass ich nicht so, so viel dann über Geschehnisse mir einen Kopf mache, die hinter mir liegen, die kann ich ja nicht ändern.

Ich habe mich dann immer auf die Zukunft konzentriert, auch nachher im Privaten. Dass ich mir nicht so viel über Geschehnisse einen Kopf mache, die hinter mir liegen, die kann ich ja nicht ändern.

Biografie

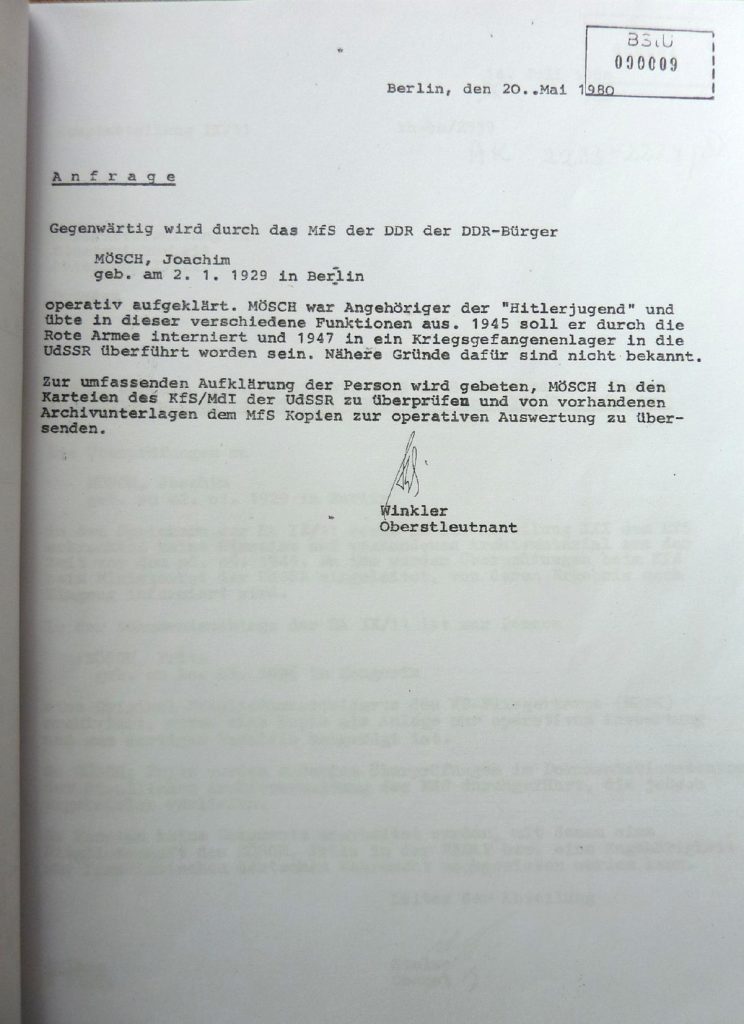

Joachim Mösch ist erst 16, als er im September 1945 von einem deutschen Hilfspolizisten unter dem Vorwand abgeholt wird, er solle bei einem Ernteeinsatz helfen. Als er auf den Marktplatz seiner Heimatstadt Meyenburg kommt, haben sich dort schon viele andere angebliche Erntehelfer versammelt. Sie werden alle von der sowjetischen Geheimpolizei verhaftet. Er erlebt schlimme Verhöre im Kellergefängnis in Wittstock und soll gestehen, ein Werwolf-Kämpfer zu sein. Joachim hat zwar vor Kriegende davon gehört, weiß jedoch nichts über Werwölfe. Ihm wird eine Verurteilung angedroht.

Er kommt dann doch ohne Prozess ins Speziallager Sachsenhausen und ist schockiert. Täglich sterben Häftlinge an Hunger und durch schreckliche hygienische Verhältnisse. Joachim kann ab und zu in der Krankenbaracke arbeiten und erhält dadurch eine größere Essensration. Doch das Lazarett ist ein schrecklicher Ort. Kaum einem Kranken kann geholfen werden. Täglich sieht er wie Menschen sterben. Das hat bei ihm Spuren hinterlassen. Sein Glauben wird erschüttert, weil er mit ansehen muss, dass Beten beim Überleben nicht hilft.

1947 wird er zu schwerer Arbeit in die Sowjetunion in das Arbeitslager in Prokopjewsk transportiert. Mit primitivsten Mitteln müssen die Häftlinge Straßen bauen und im Berg- und Stahlbau arbeiten. Als 1949 deutsche Kriegsgefangene entlassen werden, kann auch er nach Hause. Auf seinem Entlassungsschein steht, er sei Kriegsgefangener gewesen. Damit hat er in der DDR weniger Probleme als andere ehemalige Speziallagerhäftlinge, die ihre Haftzeit nirgends erwähnen dürfen. Joachim Mösch kehrt in seine Heimatstadt zurück, findet Arbeit und kann später ein Ingenieurstudium beginnen.

Dokumente

Übersicht der Unterlagen und Dokumente, die Herr Joachim Mösch für das Zeitzeugen-Portal zur Verfügung gestellt hat.

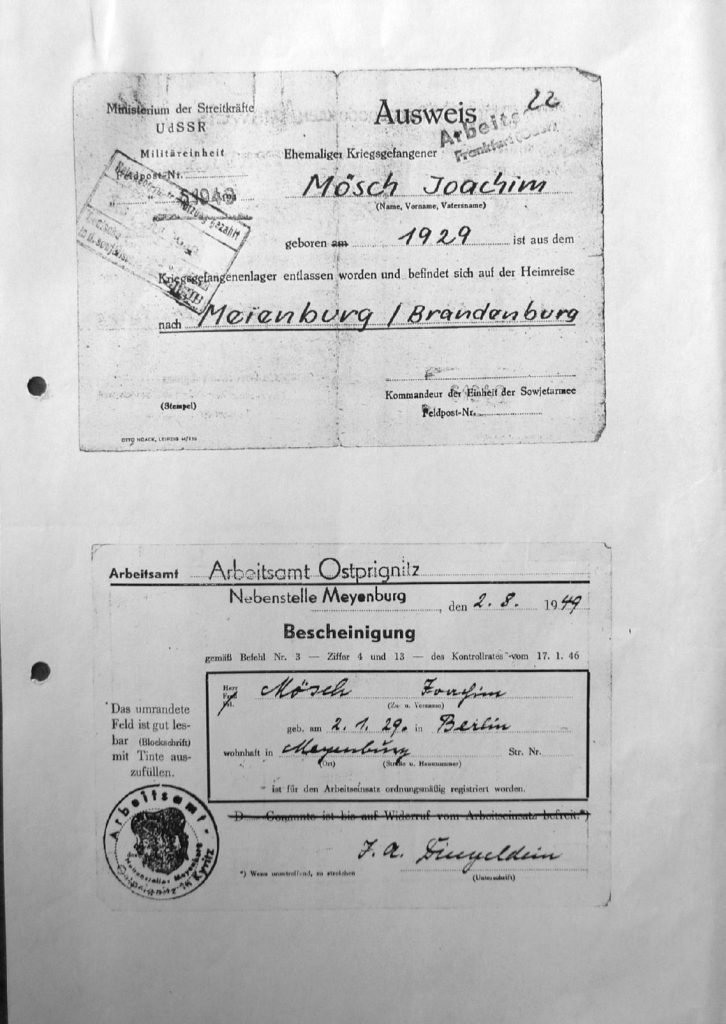

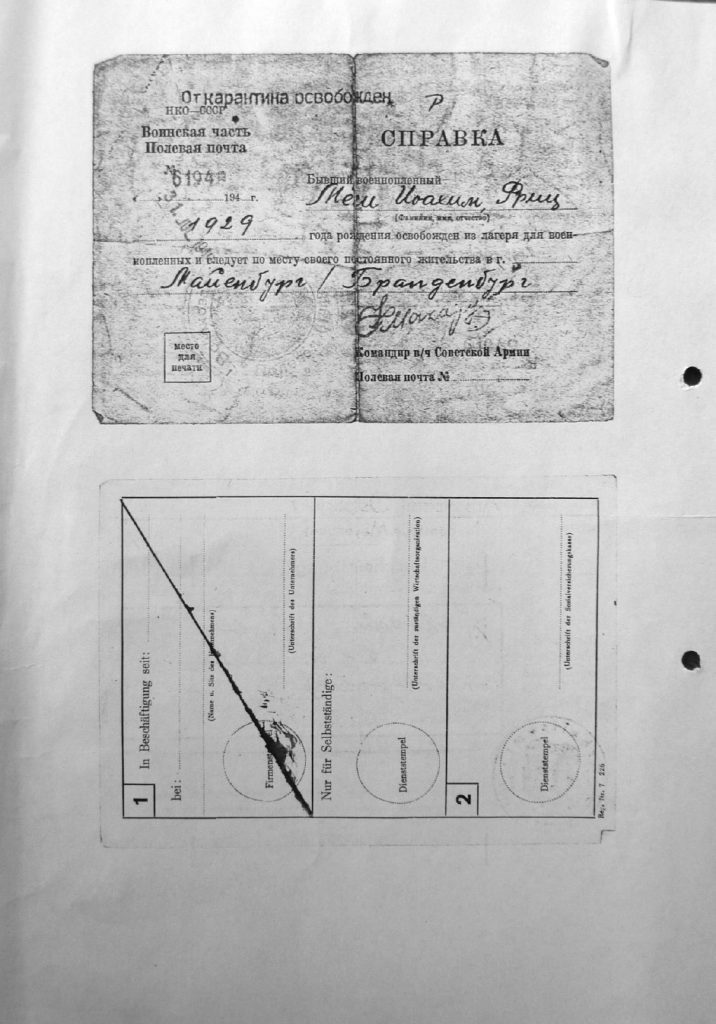

Original des Ausweises für ehemalige Kriegsgefangene des Ministeriums der Streitkräfte der UdSSR aus dem Jahr 1947/48.

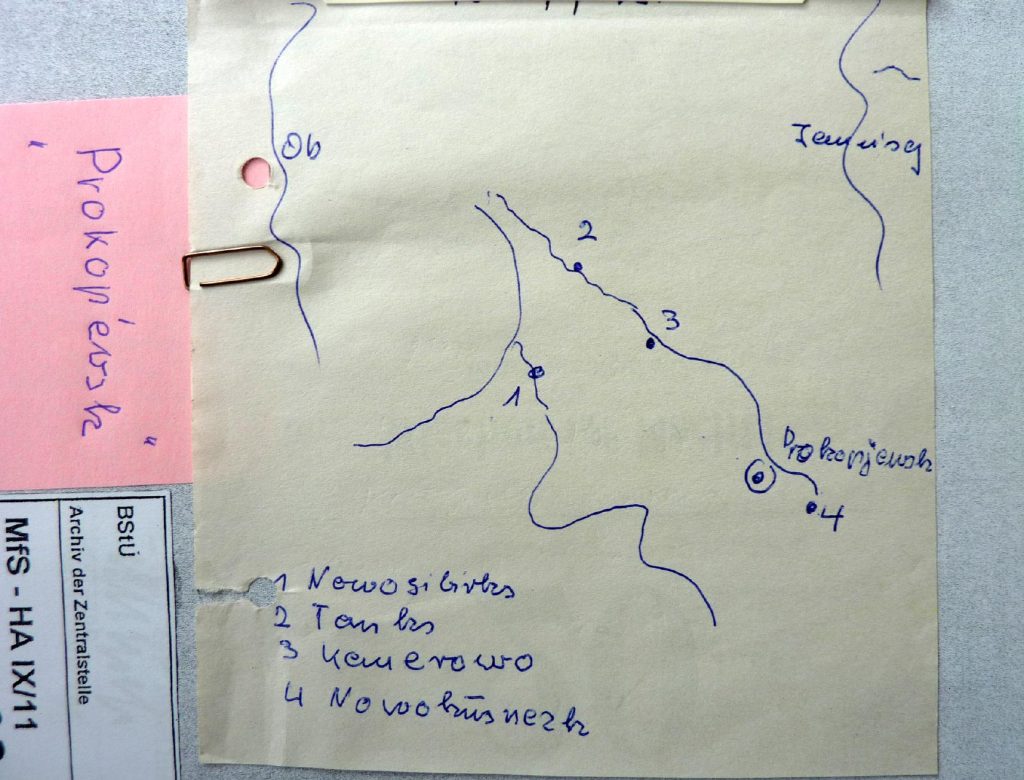

Gezeichnete Karte der Gulag-Lager, in denen deutsche Kriegsgefangene und Internierte in der Sowjetunion unter schwierigsten Bedingungen harte körperliche Arbeiten verrichten

mussten. Die Karte zeigt das Lager Prokopevsk, in dem Joachim

Mösch Haftarbeit leistete. Die Karte befindet sich in den Unterlagen,

die die Staatssicherheit über Joachim Mösch angelegt hatte.

Quelle: BStU-Archiv der Zentralstelle, MfS-HA IX/11, AK 2233-

2234/80