Klicken Sie auf das Bild, um das Interview abzuspielen.

Transkription

Ich bin 1949 in Leipzig geboren. Meine Eltern, Jahrgang 1924/25, waren am Ende des Zweiten Weltkrieges 18/19/20 Jahre alt und gehörten zu der Generation, die nun auch mit einer gewissen versauten Kindheit – sage ich mal – und Jugendzeit versuchten, nun in diese neue Republik mit allen Hoffnungen und auch Erfahrungen nie wieder Krieg und so neu anzufangen. Beide als Neu-Lehrer und mein Vater als immer auch literarisch Interessierter studierte dann Literaturwissenschaften. Merkte aber dann eben recht bald, innerhalb dieser Volksbildung, dass sich hier schon prägnante schwierige Dinge auftaten. Und sie gaben mir dann mit auf den Weg, also Massenorganisation, junge Pioniere, das lassen wir mal lieber. Aber als es dann, ich dann etwas älter war und der Rat meiner Eltern, mich dann doch um meine schulische und berufliche Karriere zu kümmern, in die FDJ zu gehen, da wollte ich dann nicht mehr. Das gab schon auch einige Probleme, weil ich an der Schule unterrichtet wurde, an der meine Mutter selber auch Lehrerin war. Und mit all den verschiedenen Dingen, die da mit der Direktorin in der Herderschule in Leipzig schwierig waren, das blieb alles nicht aus.

Aber das waren so meine ersten Erfahrungen. Auf der einen Seite meine Eltern, die sich bemühten, mir sowas wie eine humanistische Bildung mitzugeben und der auch eben wieder neu sich ausformenden Diktatur ein Stück auch Widerständigkeit mit auf den Weg zu geben, mit allen Problemen.

Naja mit diesen Erfahrungen bin ich dann in das Studium gegangen. In das naturwissenschaftliche Studium, getreu dem Rat meines Vaters. Mit den brotlosen Künsten der Geisteswissenschaften in der DDR, dass daraus nichts werden würde. Aber das erwies sich dann ja auch später als, für mich jedenfalls, problematisch.

Ich habe Physik, beziehungsweise Meteorologie studiert an der Humboldt Universität in Berlin. Das war in den Jahren 1969 bis 72. In diese Zeit fiel die so genannte Hochschulreform und die Wirtschaftskrise der DDR. Am Ende mussten wir feststellen, dass es alle zivilen Meteorologen-Jobs in der DDR gar nicht mehr gab. Und so versuchte man, mich zur Nationalen Volksarmee zu vermitteln. Und da ich, aus welchen Gründen auch immer, nicht vor dem Studium zur Armee ging, sondern mit der Frage: „Volksarmee ja oder nein?“ erst nach meinem Studium, also mit 23 Jahren, konfrontiert wurde, da war ich dann schon auch in der Lage darüber nachzudenken, ob das für mich möglich ist oder nicht. Und das, ich hielt es damals nicht für möglich. Daran scheiterte dann mein Diplom, das ich nicht bekam, weil ich nicht dem Bild eines sozialistischen Absolventen einer entsprechenden Hochschule entsprach. Und das ging dann relativ ratzfatz zu Ende, ohne dass ich irgendwas in der Hand hatte.

Ich hatte vorher schon als Student nebenbei in einer Puppenspielgruppe gearbeitet und habe überlegt: Puppenspiel oder Theologie. Und habe mich dann für Theologie entschieden. Dann habe ich studiert, in Berlin am Paulinum und bin dann 1979 in meine erste Pfarrstelle gegangen.

Texttafel: Nach einigen Jahren in der Prignitz und in Berlin übernimmt Christoph Polster 1986 eine Pfarrstelle in Cottbus.

Man muss sich Cottbus vorstellen, ich weiß gar nicht, ob das heute noch möglich ist, Cottbus war umzingelt von Kraftwerken, von Kohlekraftwerken. Das ging in Lübbenau los, über Vetschau bis hin Schwarze Pumpe, Jänschwalde und die Situation war dramatisch. Es gab ganz viele Kinderkrankheiten, die mit diesen Umweltdingen zu tun hatten. Und da bildete sich hier schon doch Widerstand innerhalb der Gesellschaft, wie wir damals sagten. Aber auch in der Kirche. Die Kirche war ja insofern ein doch schon auch geschützter Raum, weil wenn es denn jemanden gab, der dafür sorgen konnte, dann aufgrund des besonderen Veranstaltungs- und Versammlungsgesetzes, dass man innerhalb der kirchlichen Veranstaltungen dann auch schon sich artikulieren konnte. Und der damalige Generalsuperintendent Reinhard Richter und der katholische Bischof Huhn, der seinen Sitz in Görlitz hatte, die haben sehr gut miteinander auch kommuniziert. Also das, was man so Ökumene nennt. Das funktionierte hier in Cottbus sehr viel besser als in Berlin. Und sie haben der sich damals 1987 gegründeten Umweltgruppe im Grunde ein Stück Sicherheit gegeben, also nach außen hin. Und an einer der interessantesten Stellen der Stadt Cottbus, nämlich in der Fußgängerzone in der Spremberger Straße, in der damaligen Schlosskirche, die heute die Synagoge ist, das war der Ort, in dem sich die Umweltgruppe regelmäßig traf und an ihren öffentlichen Abenden dann auch all die Themen öffentlich verhandelte, die in den verschiedenen Arbeitsgruppen interessant waren. Aber es gab natürlich auch diejenigen, die für sich im Schutz kirchlicher Räume die einzige Möglichkeit gesehen haben, auch sich zu, nicht nur zur Umwelt, sondern eben auch zu gesellschaftlichen Fragen zu stellen. Viele waren aufgrund ihrer kritischen Haltung in prekäre Situationen geraten und konnten an vielen Dingen nur mit Benachteiligung zu reden. Da ging es vielen um ihre Erziehung mit den Kindern in der Schule, die sich ja nicht artikulieren konnten. Und so kam plötzlich auch die Frage nach der Volksbildung auf den Tisch. Die Frage nach der Meinungsfreiheit. Und viele, die auf der Wegstrecke schon negative Erfahrungen gemacht hatten und mit mehreren oder manche mit Ausreiseanträgen schon einen gewissen Frustrationsgrad hatten, auch die fanden sich hier ein. Und bildeten und sortierten sich in unterschiedliche Gruppen. Da gab es die Gruppe, die sich ganz speziell mit Umweltfragen, mit Recycling und mit anderen, mit Radweg, mit Kohle, Haushaltsfragen, andere wiederum mit den Fragen von gesellschaftlicher Partizipation auseinandergesetzt haben. Und die sortierten sich in unterschiedliche Arbeitsgruppen. Und jede der Arbeitsgruppen, das war eine Verabredung, musste einmal im Monat eine Veranstaltung machen in der Schlosskirche. Und damit war auch ein Stück gesichert, dass man nicht nur für die eigene Schublade arbeitet, sondern auch immer verpflichtet war, in der Öffentlichkeit, in einer gewissen kirchlichen, aber immerhin in der Öffentlichkeit, über die Dinge zu reden, die einen gerade bewegten.

Wir haben damals uns auf die Kommunalwahl vorbereitet. Es gab einige, die schon zu früheren Kommunalwahlen versucht hatten, darauf hinzuweisen, dass die Wahlen gefälscht sind. Das war aber sehr unsystematisch und nur sehr bruchstückhaft. Und plötzlich verdichtete sich auch der Wille, auch dadurch dass wir mit anderen Gruppen vernetzt waren.

Und das führte dazu, dass wir sehr systematisch die Kommunalwahl am 6. Mai oder 5. Mai damals kontrolliert haben. Das heißt also die Auszählung kontrolliert haben und diese Protokolle dokumentiert haben und sie dann, nachdem wir schon festgestellt haben, dass in einem Drittel der ausgezählten Wahllokale schon mehr Nein-Stimmen waren, als für die Gesamtzahl, da ist dann Anzeige erstattet worden. Das war einer der besonderen Höhepunkte dann im Jahre 1989. Und wie wir uns erinnern, haben sich ja dann gerade auch im Nachgang zu den Kommunalwahlen immer eben am Montag darauf die Gruppen getroffen und haben dann versucht, diesen Montag, den ersten Montag im Monat, zu einem Thema sich zu äußern. Auch das fand in Cottbus statt. Und so hat sich die Arbeit der Umweltgruppe dann von einer zunächst erstmal ökologisch interessierten Initiativgruppe zu auch einer politisch emanzipatorischen Gruppe von auch am Ende dann auch Bürgerrechtlern entwickelt.

Also von ungefähr August 1989 an fand auch in der Umweltgruppe eine interessante Wende statt. Einmal sind im August, ich sage mal 90 Prozent der Ausreiseleute haben ihren Ausreiseantrag gekriegt. Das war das eine. Das andere war, dass sich die Situation immer mehr zuspitzte und viele in der Umweltgruppe gesagt haben: „Es reicht jetzt eigentlich nicht mehr, dass wir in geschlossenen Räumen uns verstecken.“ Das mit dem Verstecken war jetzt nicht so negativ gemeint, aber es sollte deutlich machen: „Wir brauchen jetzt einen anderen Mut, als den, den wir bisher hatten.“ Wenn ich mich recht erinnere, dann war ungefähr bis zum November 1989 der Duktus und die Absicht: „Wir wollen die Lebensverhältnisse in der DDR reformieren. Wir wollen den Sozialismus mit menschlichem Angesicht“ oder was man da alles für Begriffe hatte. Ab November war eigentlich klar, dass die DDR so sich nicht mehr halten kann. Eigentlich schon ab Oktober. Aber im November war es dann eigentlich, für mich jedenfalls, klar. Diese DDR, die hat keine Zukunft mehr.

Das andere war, dass sich die Situation immer mehr zuspitzte und viele in der Umweltgruppe gesagt haben, … wir brauchen jetzt einen anderen Mut, als den, den wir bisher hatten.

Biografie

Christoph Polster wird 1949 in Leipzig geboren. Seine Eltern fangen nach dem Krieg als Neulehrer an und haben bald Schwierigkeiten mit dem DDR-Volksbildungssystem. Sie vermitteln ihm humanistische Bildung und raten, Massenorganisationen zu meiden.

Er kann trotzdem Physik und Meteorologie studieren, jedoch wird ihm der Diplomabschluss verweigert, weil er nicht in der Armee arbeiten will. Nach dieser Erfahrung orientiert er sich neu, studiert Theologie und wird Pfarrer. Nach Stationen in der Prignitz und im Berliner Stadtjugendpfarramt wechselt er in den 80er-Jahren nach Cottbus. Hier wird seine Gemeinde zu einem Ort, an dem Umweltschützer, Unangepasste und Oppositionelle offen sprechen können. Unter dem Dach seiner Kirche gründet sich 1987 eine Umweltgruppe und bald kommen weitere kritische Themen hinzu, wie Menschenrechte, Schul- und Bildungsfragen, Ausreise und fehlende Meinungsfreiheit in der DDR.

Ihm ist wichtig, dass die Arbeit der Gruppen über die Kirche hinaus in die Gesellschaft wirkt. Deshalb sorgt er dafür, dass regelmäßig Veranstaltungen in der Schlosskirche (die heutige Neue Synagoge Cottbus).in Cottbus stattfinden und bietet Freiräume für Ausstellungen und Konzerte. Die Resonanz ist groß. Die Herrschenden, SED und Sicherheitsorgane, versuchen, die Aktivitäten zu kontrollieren und zu verhindern, doch der Unmut der Menschen über die DDR-Verhältnisse ist nicht mehr zu unterdrücken.

Auch in Cottbus sind es kirchliche Gruppen, die die Auszählung der Ergebnisse der Kommunalwahl am 7. Mai 1989 kontrollieren. Christoph Polster ist maßgeblich an der Organisation beteiligt. Zum ersten Mal können die lange vermuteten Wahlfälschungen bewiesen werden. Wenige Tage später wird ihm klar: Die DDR hat keine Zukunft mehr.

Dokumente

Übersicht der Unterlagen, Fotos, Dokumente die Herr Christoph Polster aus seinem Privatarchiv für das Zeitzeugen-Portal zur Verfügung gestellt hat.

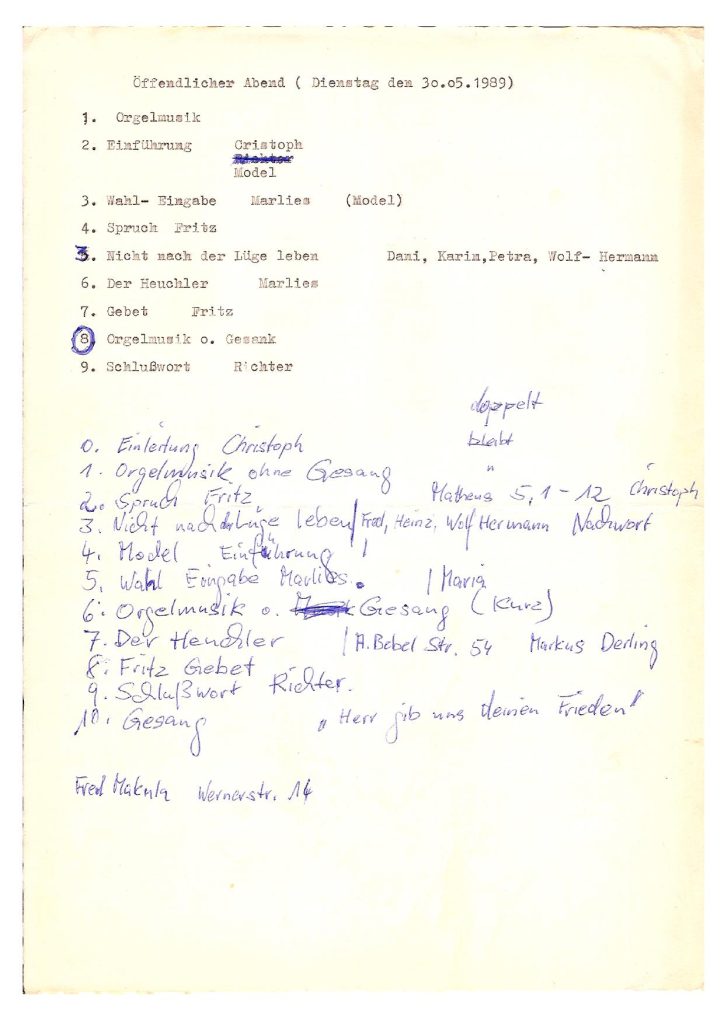

Tagesordnung des öffentlichen Abends der Umweltgruppe Cottbus vom 30.5.1989

Quelle: Privatarchiv Christoph Polster