Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden zehntausende Deutsche in sowjetische Arbeitslager deportiert. Diese waren Teil des Lagernetzes GULag, das zu einem Synonym für das Zwangsarbeits- und Repressionssystem des Stalinismus geworden ist. Die Abkürzung GULag steht für „Glawnoje uprawlenije lagerej“ und bedeutet so viel wie „Hauptverwaltung der Lager“. Schwere körperliche Arbeit, unmenschliche Lebensbedingungen, Hunger und Tod prägten die alltägliche GULag-Welt. Von 1930 bis 1953 waren hier mindestens achtzehn Millionen Menschen inhaftiert.

Besonders viele Deutsche wurden in die nordöstlichste Ecke Europas nach Workuta deportiert – nach Schätzungen sollen es mindestens 50 000 gewesen sein. Unter ihnen befanden sich Kriegsgefangene ebenso wie Zivilinternierte. Letztere waren in den ersten Nachkriegsjahren häufig willkürlich in der SBZ verhaftet und zu hohen Arbeitslagerstrafen verurteilt worden.

Die Zeit der Zwangsarbeit war extrem hart, sei es im Bergwerk, beim Gleisbau, im Steinbruch oder im Straßenbau. Schwerste Arbeit, Unterernährung, fehlende medizinische Versorgung, katastrophale Unterbringung und willkürliche Gewalt prägten den Alltag. Viele tausend Gefangene starben an den Folgen dieser menschenunwürdigen Bedingungen.

1953 sorgten die Nachrichten von Stalins Tod, dem Volksaufstand in der DDR und der Absetzung von Geheimdienstchef Beria gleichermaßen für Verunsicherung und Hoffnung. In Workuta traten die Lagerhäftlinge in den Streik und forderten Verbesserungen ihrer Lebenssituation. Doch der Protest, der auch andere Lager erfasst hatte, wurde brutal niedergeschlagen. Später wurden kleine Veränderungen vorgenommen und die Zahl der Entlassungen erhöht. Die letzten GULag-Häftlinge kehrten nach dem Besuch von Bundeskanzler Konrad Adenauer in Moskau im Jahr 1955 heim.

Zeitzeugen zu diesem Thema

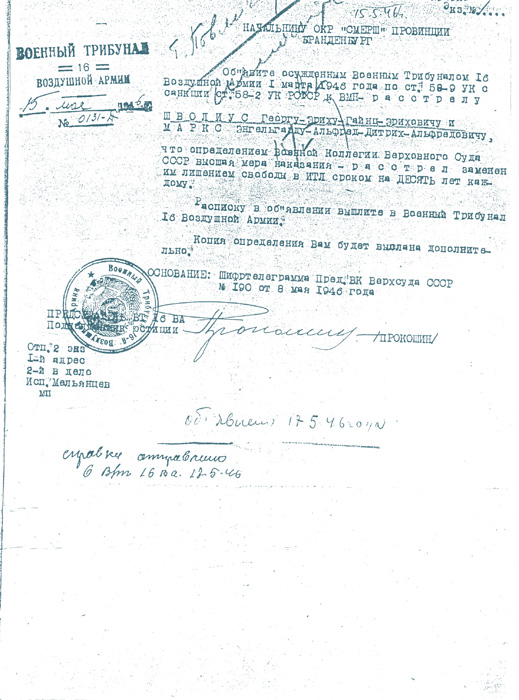

Dokumente zum Thema

Quelle: Ausstellung „Von Potsdam nach Workuta“ von Memorial Deutschland e.V., 2003

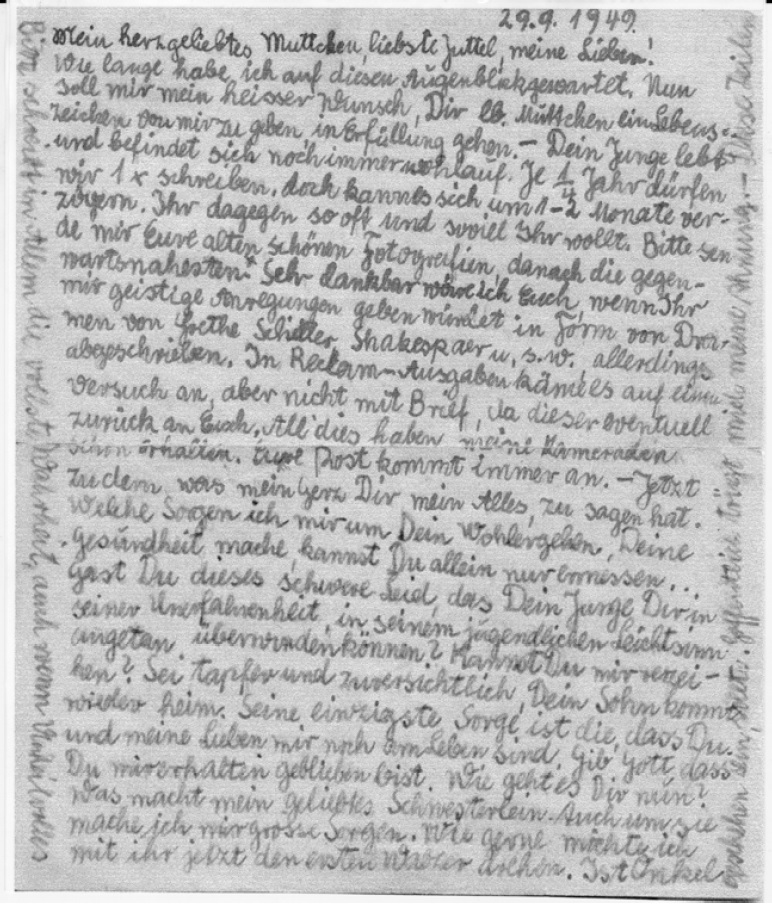

Quelle: Bodo Platt (hrsg. Andrea Huterer): Sobirai weschtschi! Pack deine Sachen! Jugendjahre im Gulag: Erinnerungen von Bodo Platt (Schriftenreihe des Berliner Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, Nr. 20), S.73

https://www.berlin.de/aufarbeitung/veroeffentlichungen/schriftenreihe/artikel.443214.php

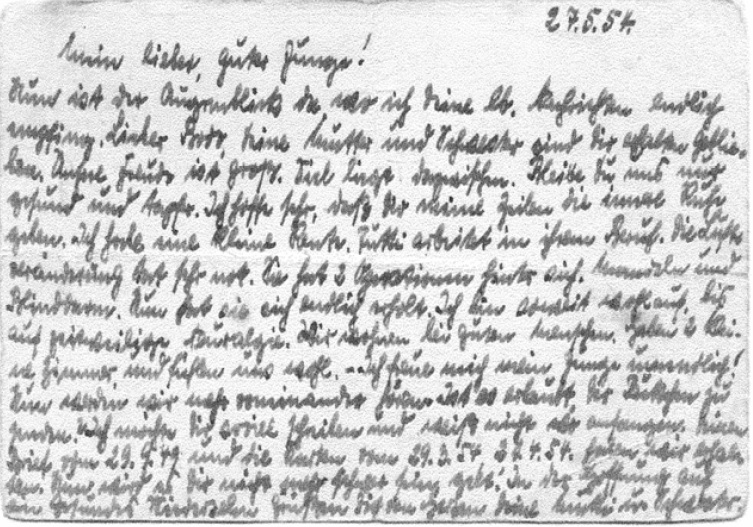

Quelle: Bodo Platt (hrsg. Andrea Huterer): Sobirai weschtschi! Pack deine Sachen! Jugendjahre im Gulag: Erinnerungen von Bodo Platt (Schriftenreihe des Berliner Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, Nr. 20), S.76

https://www.berlin.de/aufarbeitung/veroeffentlichungen/schriftenreihe/artikel.443214.php

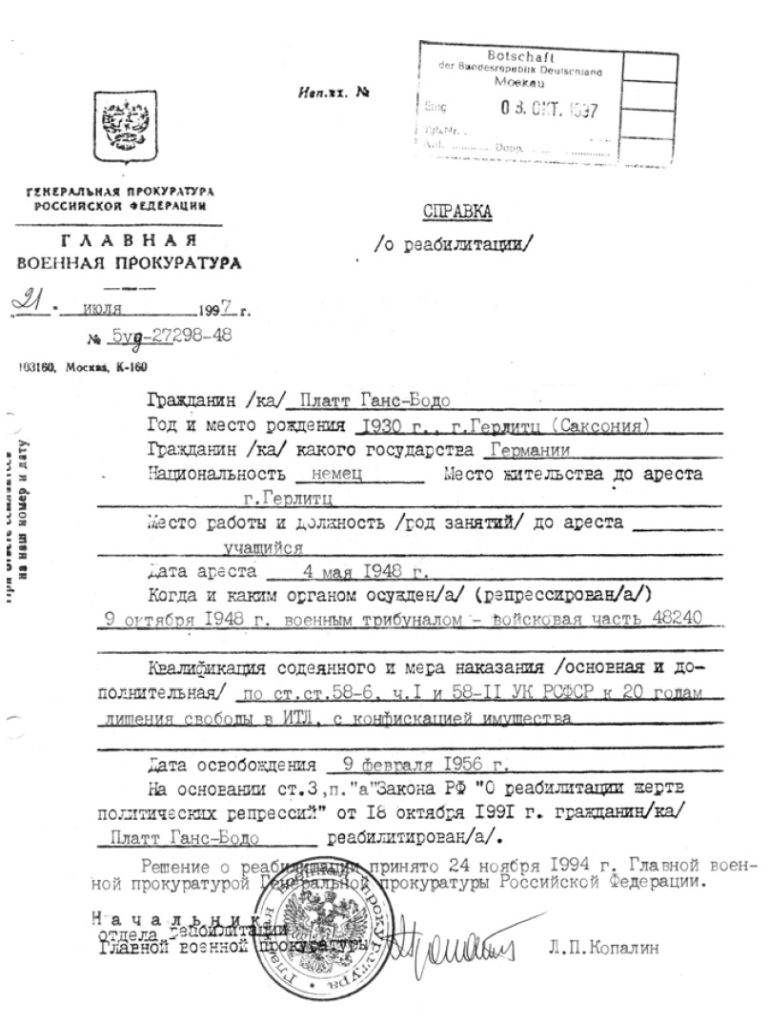

Quelle: Bodo Platt (hrsg. Andrea Huterer): Sobirai weschtschi! Pack deine Sachen! Jugendjahre im Gulag: Erinnerungen von Bodo Platt (Schriftenreihe des Berliner Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, Nr. 20), S.77

https://www.berlin.de/aufarbeitung/veroeffentlichungen/schriftenreihe/artikel.443214.php

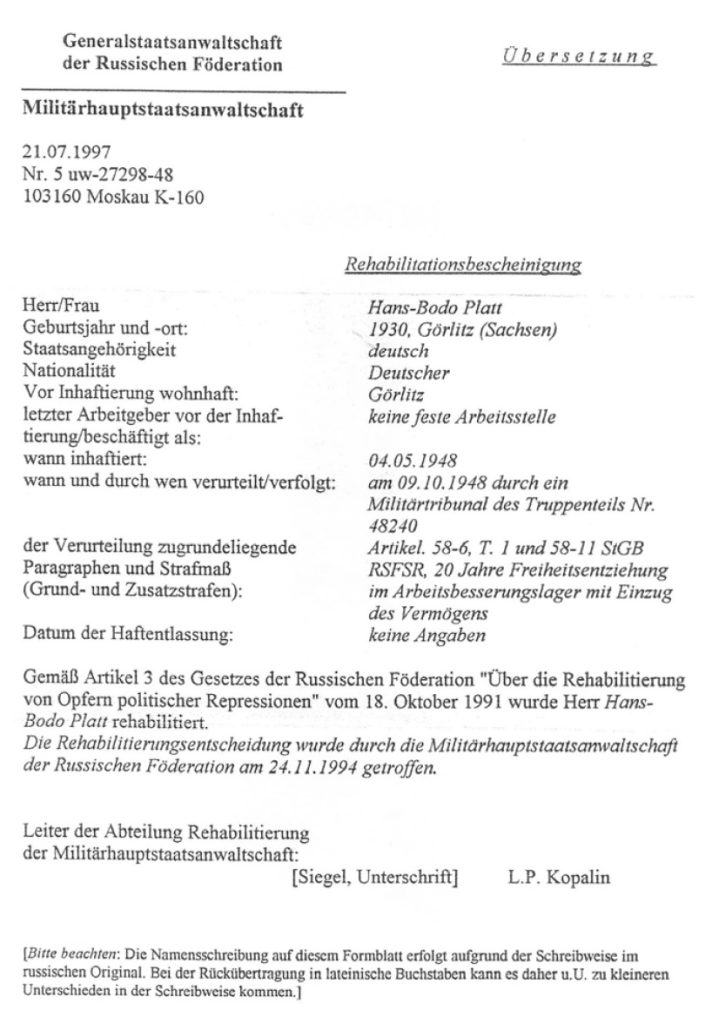

Quelle: Bodo Platt (hrsg. Andrea Huterer): Sobirai weschtschi! Pack deine Sachen! Jugendjahre im Gulag: Erinnerungen von Bodo Platt (Schriftenreihe des Berliner Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, Nr. 20), S.78

https://www.berlin.de/aufarbeitung/veroeffentlichungen/schriftenreihe/artikel.443214.php