Klicken Sie auf das Bild, um das Interview abzuspielen.

Transkription

Mein Name ist Tilo Bache. Ich bin 1972 in Forst geboren worden, hier in Forst (Lausitz). Ich bin in einer Familie als kleinster von drei Brüdern aufgewachsen und habe eine normale, relativ unbeschwerte Kindheit verlebt. Wir waren ein relativ christlich geprägtes Elternhaus und ich habe lange Zeit eine völlig normale Jugend in der DDR verlebt. War, wie alle anderen auch, bei den Pionieren, bei den Jungpionieren, den Thälmannpionieren. Und ich war gleichzeitig von klein auf relativ gut in das christliche oder kirchliche Leben eingebunden.

Meine Mutter ist Kindergärtnerin, also Erzieherin. Sie bekam das erste Mal Druck auf Arbeit und Theater, als mein ältester Bruder und mein zweitältester Bruder Konfirmation gemacht haben, nur Konfirmation und keine staatliche Jugendweihe. Daraufhin wurde sie von ihren Vorgesetzten vorgeladen und gefragt, was das soll. Sie soll doch gefälligst ihre Kinder zu sozialistischen Persönlichkeiten erziehen und dass das so nicht gehe. Es kamen also so die ersten Probleme auf, die man dann bewusst mitgeschnitten hat, als Kind. Wo man gemerkt hat, halt, irgendwas stimmt hier nicht.

Ich habe dann auch selber Konfirmation gemacht, bin aufgrund der Einstellung, die sich schon ein bisschen geändert hatte zu diesem Staat, nicht in die FDJ eingetreten. Was bei mir eigentlich in der Schule gar kein Problem darstellte. Das hat man akzeptiert. Da habe ich deshalb keine größeren Probleme gehabt, in der normalen Oberschule, also der POS zur DDR-Zeit.

Ich hätte gerne Abitur gemacht, hatte auch die Noten dazu. Ein EOS-Besuch kam nicht in Frage, dann hätte ich vermutlich in die FDJ eintreten oder sonst irgendwas tun müssen. Den Kniefall wollte ich nicht machen. Dazu war ich in keinem Fall bereit. Dann habe ich versucht, bei meinem Ausbildungsbetrieb eine Lehre mit Abitur zu machen. Und da haben sie mich eiskalt abtreten lassen. Also sie haben sich nicht mal die Mühe gemacht, mir zu verbergen, warum sie mich nicht haben wollen. Wurde natürlich deklariert, ich sei nicht gut genug: „Wir haben bessere als Sie, was glauben Sie“. Und damit war die Sache erledigt.

Ich bin in die Lehre gegangen und habe dann das erste Mal selber Theater bekommen, als ich bei der vormilitärischen Ausbildung das Schießen verweigert habe. Ich wurde dann natürlich massiv unter Druck genommen, musste zum Direktor rein und bla bla bla. Sie wollten mir den Lehrvertrag kündigen und was sie mir alles angedroht haben. Das konnten sie natürlich nicht. Habe das dann auch mit einer entsprechenden Begründung [abgewehrt]. Ich bin dann abends nach Hause gefahren, habe dann mit dem Pfarrer aus Forst-Eulo zusammen was geschrieben und die Gesetze rausgesucht, auf die ich mich berufen habe. Das wurde damit eigentlich soweit geklärt. Was natürlich nicht geklärt war, dass ich von diesem Tage an Spießruten an der Betriebsschule gelaufen bin. Kurioserweise hatte ich bei den Schülern, besonders in meiner Klasse enormen Rückhalt und die waren auch sehr interessiert an vielen Sachen, was ich denen da an Neuigkeiten mitzuteilen hatte, und was es so alles gab. Die haben mir sehr den Rücken gestärkt. Und in der Lehrerschaft hatte ich so den Eindruck und es war, denke, ich, auch so, dass es so einen Riss in der Lehrerschaft gab. Die eine Hälfte, die sehr kommunistisch angehaucht war, für die war ich der Teufel höchstpersönlich. Und die andere Hälfte zeigte mir ihre Sympathie immer wieder mal, ohne sich offen zu getrauen, Partei für mich zu ergreifen. Aber das hat man schon gemerkt, dass einige doch im Herzen sympathisiert haben und mir doch das eine oder andere ermöglicht haben, oder gedeckt haben, wenn ich mal zu spät kam oder sonst irgendwas. Das war also so. Aber besonders schlimm war es natürlich mit der Parteileitung und dem Direktor, das muss man klipp und klar so sagen. Also sie haben da wirklich wie auf einem Kasernenhof versucht zu brüllen und zu machen und zu tun. Also es waren dann sehr unangenehme Zeiten. Das muss ich so sagen.

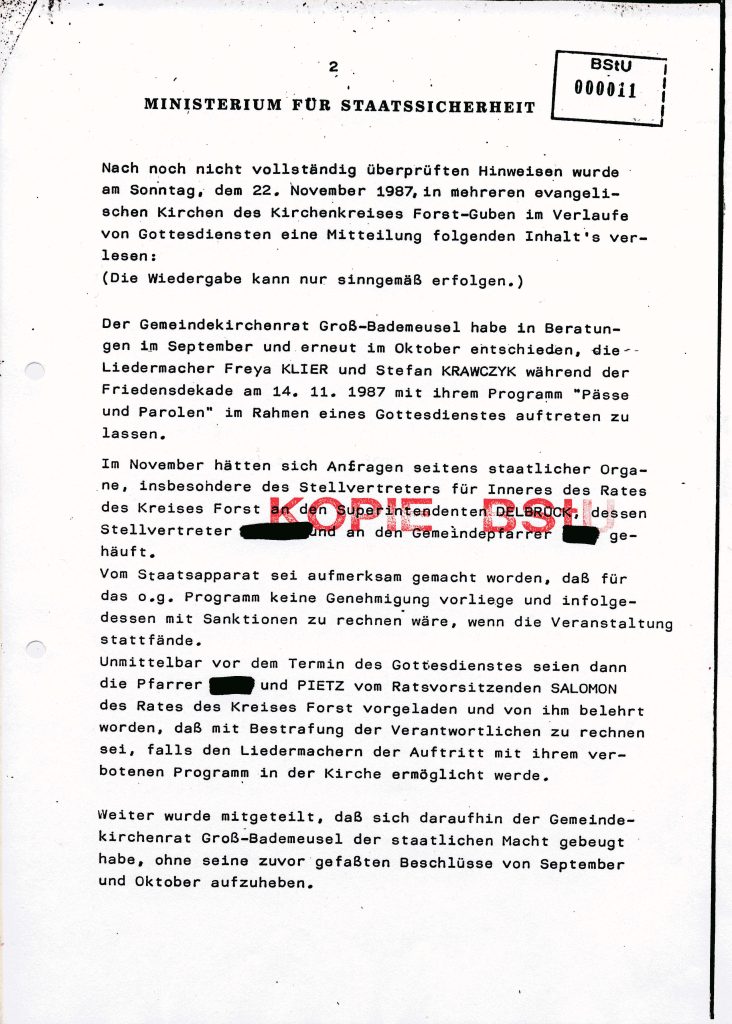

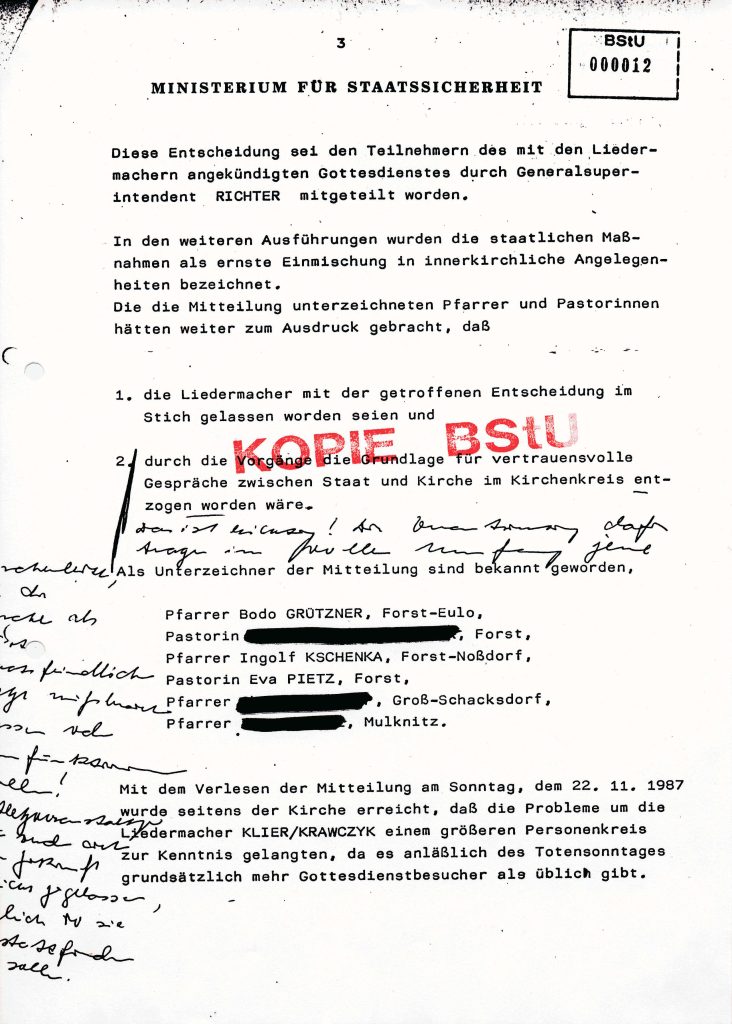

Ja und wir waren auch sehr aktiv in der jungen Gemeinde. Und der Pfarrer, der dann in Eulo einer der maßgebenden Personen war, die den Friedenskreis und die Geschichten, die dann alle liefen, mitorganisiert haben, war jemand, der mich lange Zeit schon begleitet hat, der mein Leben sehr geprägt hat als Jugendlicher. Wir haben auch zusammen Musik gemacht. Er hat mir vieles auf der Gitarre gezeigt. Wir waren von der frühesten Kindheit an bei Jugend- und Kinderfreizeiten. Das wirklich auslösende Moment, glaube ich jedenfalls, war eindeutig das Konzert in Groß Bademeusel, das verhindert worden ist, wo Stephan Krawczyk und Freya Klier spielen sollten. Und wo es unter massiven staatlichen Repressalien dazu kam, dass wir schon in der Kirche saßen und das Konzert nicht stattfand. Und darüber war natürlich die Empörung bei den Kirchenangestellten, bei den Pfarrern, als auch bei den Leuten in der jungen Gemeinde, bei allen, die dabei waren, groß, weil es ein eindeutiger Eingriff in die kirchliche Arbeit war. Das haben wir so gesehen und dass das eine Bevormundung ohnegleichen war. Das Schlimmste an der Sache war, dass die Kirchenleitung damals in Person vom Superintendenten und vom Generalsuperintendenten da offensichtlich mitgespielt hatten, beziehungsweise die Linie des Staates relativ rigide mit durchgesetzt hatten. Was natürlich bei uns nur das Gegenteil bewirkte.

Die Probleme, die es dann gab in Berlin mit den Verhaftungen im Zuge der Liebknecht- Luxemburg-Demonstration, die dann zu Fürbittgebeten führten, kriegten wir natürlich mit und organisierten sie auch mit. Und aus dieser ganzen Sache entstand dann eigentlich die Gründung des Friedenskreises mit der Maßgabe der Herausgabe des „Aufbruch“, den wir dann aktiv mitgestaltet haben. Meine beiden Brüder und ich und noch ein paar andere wurden also gezielt angesprochen von einigen Pfarrern und kirchlichen Mitarbeitern, ob wir uns das nicht vorstellen könnten und ob wir da nicht mit was unternehmen wollen. Und wir haben das bejaht und haben dann also mitgemacht und waren sozusagen die Veteranen der ersten Stunde, die Gründungsmitglieder dieses neuen Ökumenischen Friedenskreises, der aus einem anderen Friedenskreis aufgegangen ist. Fortan waren wir knapp zwei Jahre lang damit beschäftigt, nachts Druckerzeugnisse herzustellen, mit tausend anderen Aktionen und Sachen, die noch gemacht wurden und gelaufen sind. Es gab regelmäßige Sitzungen, wo eben, wie man das sich in einer Redaktionssitzung vorstellen muss, über die Artikel gesprochen worden ist und die Arbeit verteilt wurde. Das war natürlich aufgrund meines Alters so, dass ich noch sehr jung war damals und natürlich nicht durch Artikelschreiben oder sonst was aufgefallen bin. Sondern wir Jüngeren waren eigentlich diejenigen, die dann die Arbeit gemacht haben. Also ich will sagen, wir haben die Sachen gedruckt. Wir haben die Sachen nachts zusammengebunden und verteilt, die Hardware geliefert sozusagen.

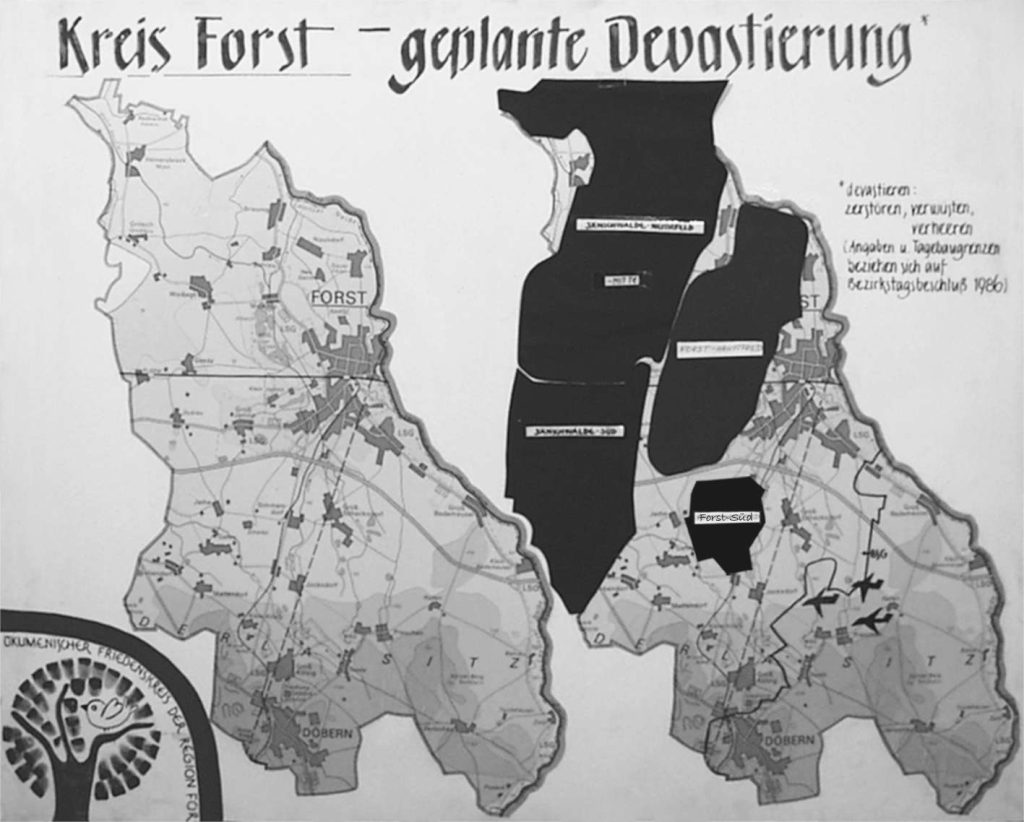

Im Nachhinein muss ich sagen, ist es eigentlich ganz schön unglaublich, was sie sich getraut haben, meine Eltern. Wenn man sich vorstellt, ich war 16 Jahre und bin nachts um drei im Kreis gelaufen und habe Blätter vervielfältigt, mit ihrem Wissen und ihrer Unterstützung. Und zu Hause gab es deshalb nie in irgendeiner Art und Weise [Ärger], im Gegenteil: die haben uns eher den Rücken gestärkt und haben der ganzen Sache sehr positiv aufgeschlossen gegenübergestanden. Meine Mutter war auch im Gemeindekirchenrat, immer im Gemeindekirchenrat. Die Kirchengemeinde oder der Gemeindekirchenrat oder mehrere Gemeindekirchenräte haben nur die Absicherung für diesen Friedenskreis gegeben, dass sie praktisch in den Kirchenräumen das machen dürfen. Und dass wir den Auftrag von den Gemeindekirchenräten hatten. Die ganze Herstellung, Verteilung und die Diskussionen, die liefen wirklich sehr intern im Friedenskreis ab. Aus Gründen der Sicherheit, weil man natürlich Angst hatte, unterwandert zu werden, war das auch eine relativ, ich sage mal, geschlossene Gesellschaft. Da war es kaum möglich, von außen reinzukommen. Und es hat sich ja im Nachhinein gezeigt, dass es der Staat auch nie geschafft hat, jemanden zu platzieren im inneren Kreis der Gruppe. Was für uns natürlich insofern einfach schlichtweg auch ein sicherheitsrelevantes Problem war. Wir haben immer versucht oder es wurde immer versucht, dass so wenig Leute wie möglich wussten, wo die Vervielfältigungsmaschine stand, dass so wenig Leute wie möglich wussten, wann gedruckt wird und wo gebunden wird. Je weniger Anhaltspunkte man liefert, je weniger kann man ausplaudern. Es war einerseits das Mitmachen und andererseits natürlich ganz groß die Thematik Braunkohle, die betraf uns, meine Familie, uns hier persönlich. Also mein jetziges Elternhaus wäre noch devastiert worden, also abgerissen worden. Jetzt 2016, 2020 wäre das soweit gewesen. Und das betrifft einen ja dann schon selber, also die ganze Problematik Kohletagebau, ganz klar. Das war eine Antriebsfeder ohnegleichen. Und natürlich diese Ungerechtigkeit, wie man so behandelt wurde, wenn man nicht im Gleichschritt marschiert ist.

Ja und dann kam der erste September, der Weltfriedenstag, der ja zu DDR-Zeiten als großer Demonstrationstag immer geplant war. Es gab also die jährliche Veranstaltung an unserem Friedenspanzerdenkmal, wie wahrscheinlich in vielen Orten der ehemaligen DDR. Und das dauerte natürlich nicht lange, bis die Idee aufkam, wollen wir doch mal dem Aufruf der „Organe“ und der Zeitung Folge leisten und da mal hingehen mit einem eigenen Plakat. Ein Plakat,1 was ein Jugendlicher gemalt hatte, wurde vorher runtergerissen von irgendeinem FDJ-Sekretär, aber unseres haben sie nicht gekriegt. Also wir sind mit dem Großplakat „Friedensbrücken statt Friedensgrenzen“ dahin marschiert und haben uns auf den Platz gestellt und heftigst das Lied „Sag mir, wo die Blumen sind“ mitgesungen, was vorne von einer [Singe]gruppe gesungen worden ist. Was natürlich schon zu den ersten Irritationen geführt hat. Ja, das war schon ganz schön haarig. Es wurde dann von der Volkspolizei versucht, [uns zum Aufgeben zu bringen]. Da kam der ABV zu uns und forderte uns auf, die Plakate einzupacken und alles einzurollen. Der Pfarrer aus Eulo stieg gleich auf das Steintreppchen und fing laut an zu rufen: „Wir werden hier unterdrückt, wir wollen gerne an der Demonstration teilnehmen. Wir sind aufgefordert worden, wir möchten gerne hier für den Frieden mitdemonstrieren. Und wir werden hier behindert.“ Daraufhin wurde der [Polizist] plötzlich ganz kleinlaut und sagte, er solle bitte wieder runterkommen und „Seien sie leise und stören sie bitte unsere Veranstaltung nicht.“ Und er ging wieder los, erstaunlicherweise. Die ganze Veranstaltung lief ab ohne weitere Vorkommnisse. Und dann war Feierabend und wir bewegten uns also wieder in die Richtung, von der wir gekommen waren. Und auf dem Fußgängerüberweg, als wir schon fast das Auto erreicht hatten, fast das Ziel sozusagen, kam dann der Zugriff von der, wie sich im Nachhinein herausstellte, Kriminalpolizei und einigen FDJ-Funktionären – oder wie auch immer. Die haben uns dann also wirklich attackiert, haben uns das Plakat heruntergerissen und einkassiert. Und sie griffen mich und schliffen mich oder schleiften mich quer über den Panzerdenkmalplatz, weil der Toni-Wagen auf der anderen Seite des Platzes stand. Wie das eben so war, in Polizeimanier, wirklich körperlich hart. Sie zerrten mich also da Richtung Polizeiwagen.

In dem Augenblick, als sie mich gegriffen hatten, ich weg war, fiel es irgendjemanden von den anderen auf und er rief gleich: „Die haben Tilo gegriffen!“ Und die ließen da alles stehen und liegen und kamen hinterhergerannt in wilder Hatz über den Platz, stellten sich kurz vor das Toni-Auto hin, hakten sich zusammen und sagten: „Entweder ihr nehmt alle mit oder gar keinen.“ Und da die bloß zu zweit oder zu dritt waren, guckten sie sich kurz an – und ließen mich los. Dann haben wir uns zusammen eingehakt, haben uns da kurz hingesetzt und haben dann entschieden, dass wir uns dann doch so schnell wie möglich vom Acker machen, bevor die noch mehr Kräfte zusammenziehen.

Man hat vieles verdrängt, würde ich sagen. Also die Gefahr oder dass wirklich eines Tages mal einer vor der Türe steht und dich mitnimmt, das habe ich eigentlich, sage ich mal bis September, bis sie meinen Bruder mal geholt hatten von der Arbeit, eigentlich relativ verdrängt. Man ist jung, man glaubt, es kann einem nichts passieren, es steht einem doch die ganze Welt offen. Aber leichtfertig waren wir nicht. Das war es nicht. Alles, was da getan wurde, [wurde genau überlegt]. Es wurden dann ja auch die Überschriften [des Informationsblattes] oder der Name [Aufbruch] weggelassen und dafür wurde was Anderes [deutlich] gemacht. Da wurde [damit] schon wieder eine Provokation gegeben, die vorher auch diskutiert worden ist. Dann wurde der Redaktionskreis weggelassen, gegen den die Ordnungsstrafverfahren gerichtet waren. Das war immer ein Prozess, der lange Diskussion hatte. Und bei gewissen Sachen war ich mir auch schon im Klaren darüber, wenn die rauskommen, dass das schwierig enden könnte. Sind sie aber nicht.

Eine Episode am Rande der damaligen Zeit war auch, dass meine jetzige Frau und damalige Freundin, ich kenne sie schon so lange, beim Fachschulstudium war in Cottbus, zur Erzieherin. Sie wurde auch aus dem Unterricht geholt und ist gefragt worden ist, ob sie mich kenne und in welchem Verhältnis sie zu mir steht. Diese Episode war für mich schon ganz schön prägend, weil man die Macht des Staates oder des Geheimdienstes neben den vielen anderen Sachen, die man ja wusste, die man erlebt hatte, die man kannte, schon kennengelernt hat. Und das ist, denke ich, ein relativ großes Überbleibsel von damals oder der Rest, dass ich sage, ich bin zwar sehr gut in der Bundesrepublik Deutschland angekommen. Ich bin auch sehr zufrieden mit vielen Sachen, die man hier tun kann, die man früher nicht tun konnte. Man hat also Möglichkeiten, sein Recht einzufordern und Demokratie zu leben, viele Sachen zu machen und sich zu engagieren, ohne dass man da groß an Grenzen stößt oder an staatliche Grenzen stößt. Was ich aber nach wie vor habe, ist ein tiefes Misstrauen in mir gegenüber Polizei und gewissen Stellen des Staatsapparates, von Geheimdiensten brauche ich nicht zu reden.

1 Auf dem Plakat stand „Für einen sozialen Friedensdienst“.

Ich bin zwar sehr gut in der Bundesrepublik Deutschland angekommen … doch nach wie vor ist ein tiefes Misstrauen in mir, gegenüber Polizei und gewissen Stellen des Staatsapparates, von Geheimdiensten brauche ich nicht zu reden.

Biografie

Tilo Bache, 1972 in Forst (Lausitz) geboren, wächst als jüngster von drei Brüdern in einem christlich geprägten Elternhaus auf. In der Schule tritt er nicht in die FDJ ein und verweigert, wie seine Brüder, die sozialistische Jugendweihe. Die Folgen von unangepasstem Verhalten erlebt er bereits als Kind im Elternhaus. Seine Mutter muss sich als Kindergartenerzieherin dafür verantworten, dass sie ihre Söhne nicht zu „sozialistischen Persönlichkeiten“ erzieht. Aus diesem Grund wird ihm auch Abitur und Studium verwehrt.

Er beginnt eine Berufsausbildung. Fachlich ist er gut, aber er weigert sich, bei der obligatorischen „Wehrerziehung“ Schießübungen zu machen. Es folgen Gespräche mit dem Direktor und der Parteileitung, die ihm drohen, den Lehrvertrag zu kündigen. Von nun an erlebt er während der Ausbildung viele Feindseligkeiten, aber auch Zustimmung und Unterstützung von Mitschülern. Auch einige Lehrer zeigen heimlich ihre Sympathie.

Tilo engagiert sich in einer oppositionellen Gruppe unter dem Dach der evangelischen Kirche, dem „Ökumenischen Friedenkreis der Region Forst“. Hier gehört er zu der Gruppe, die 1988 die Samisdat-Zeitschrift „Aufbruch“ herausgibt. Bei allen Aktionen findet er Rückhalt bei den Eltern, das ist wichtig, denn er ist noch minderjährig. In einer Zeit, in der ein solches Engagement gefährlich ist, weil es vom Staat politisch verfolgt wird, zeigen er und wenige andere Mut. Sie fordern, statt Umweltzerstörung durch den Abbau von Braunkohle in der Lausitz, Umweltverantwortung und Demokratie. Am Rande einer Demonstration können seine Mitstreiter verhindern, dass er verhaftet wird.