Klicken Sie auf das Bild, um das Interview abzuspielen.

Transkription

Ja, das will ich gerne tun. Ich bin 1943 geboren, also, Kriegsgeneration und auch noch eine von denen, die das alles so richtig miterlebt haben. Mein Vater hat mich noch einmal gesehen zur Taufe und ist danach gefallen. Und meine Mutter ist dann mit drei Kindern, ich hab zwei ältere Schwestern, und stand mit den Kindern alleine. Ich bin in Brandenburg an der Havel geboren, und dann ist aber unser Haus zerstört worden im Krieg und wir sind nach Pernitz gefahren, gezogen, ein Dorf, fünfzehn Kilometer entfernt. Und da bin ich eigentlich aufgewachsen, habe dort die Kindheit verlebt. Da gab es also einen in meinem Jahrgang, ich glaube, der war ein Jahr älter, der zur Jugendweihe ging, ansonsten gab es das gar nicht. Bin ´57 konfirmiert worden und das war eigentlich nicht. Jugendweihe fing gerade an, aber es hatte noch keine so große Bedeutung. So Anfang ´53 haben auf einmal die Eltern, also meine Mutter und die Tante und Onkel, die da waren, und auch die Großmutter, öfter so miteinander geredet, dass man als Kind den Eindruck hatte, man sollte es nicht hören. Man hat also besonders die Ohren gespitzt und man merkte, die hatten Sorgen und das lag an der ganzen politischen Entwicklung, die ja immer komplizierter wurde. Und dann kriegte ich mit, meine Cousine, die im Vorderhaus wohnte, die ging in Brandenburg zur Oberschule. Und auf einmal, im Mai oder so, hieß es auf einmal: Die darf nicht mehr zur Schule. Da sind eine ganze Reihe Abiturienten, die in der Jungen Gemeinde waren, von der Schule geworfen worden. Dann gab es noch ein Gespräch, das hab ich auch eigentlich später erst begriffen in der Brisanz, das waren, glaube ich, drei aus dem Dorf, die auf einmal nicht mehr zur Oberschule durften. Und da wurde denn gesagt: Naja, die eine, die kam doch gar nicht zur Jungen Gemeinde. Die kann doch hingehen und sagen, ich gehöre gar nicht dazu. Und da hat die aber gesagt: Nein, wenn sie die anderen nicht mehr zur Oberschule lassen, denn will ich auch nicht gehen. Eigentlich habe ich das erst später begriffen, Mensch, ja, das war eine Solidarität, die man gar nicht so erwarten konnte. Das war also so, man merkte, irgendwas stimmte nicht, die Großwetterlage stimmte nicht. Wir hatten kaum ein Radio, also wir verfolgten das nicht so lebhaft, aber man merkte, was damals los war. 17. Juni 1953 Wahrscheinlich waren wir vierte und fünfte Klasse in Pernitz und jedenfalls kamen wir morgens alle zur Schule und die Lehrerin war nicht da. Es muss wahrscheinlich die erste Klasse gewesen, jedenfalls waren wir etwas irritiert, sonst war natürlich die Lehrerin immer als erste da und nun saßen wir in der Klasse und es kam keiner. Und denn haben welche erzählt: Ja, da ist irgendwas, die machen einen Aufstand und irgendein großes Plakat, das haben sie runtergerissen irgendwo hier im Dorf. Da haben wir überlegt als Klasse, ob wir nicht auch jetzt uns an dem Aufstand beteiligen. Und da hing also gerade, wo wir draufguckten, ein großes Stalin-Bild. Jede Klasse hat ja so ein paar Draufgänger, also einer von denen stieg auf den Stuhl und auf den Tisch und nahm das Stalin-Bild runter. Und legte das auf den Tisch. Dann standen wir alle drum rum und beguckten das Bild. Und denn fing der erste an und sagte: Also, ich bin es nicht gewesen. Dann sagte der zweite: Also, ich war es nicht. Schließlich sagten alle reih rum: Also, ich war es nicht, ich war es nicht. Und denn, ich glaube, ich hab nichts gesagt, aber ich hatte natürlich auch gedacht, also, ich war es nicht, weil man ja auch immer wusste, Mensch, so mit diesen politischen Sachen, also, das hatten wir als Kinder alle mitgekriegt, dass das eine heikle Geschichte war. Und denn ist also der eine, der es runtergenommen hatte, wieder auf den Stuhl und auf den Tisch gestiegen und hat Stalin wieder an die Wand gehängt, sodass unsere persönliche Schülerrevolte doch sehr schnell wieder zu Ende war. Aber dadurch erinnere ich mich eben an den 17. Juni. Wir sind dann alle rausgegangen, vielleicht blieb auch einer: Guckt mal, hier! Und da fuhr die Rote Armee mit Lastwagen vorbei. Nun kannten wir genug Rote Armee, die da rumfuhr, aber das war anders. Die hatten Maschinengewehre vorne aufs Führerhaus draufgebaut und die Soldaten hinten saßen alle mit Gewehren oder Maschinenpistolen und guckten auch recht grimmig. Es war also deutlich anders, als wir das sonst so erlebten. Und dann guckten wir und die fuhren und fuhren, also, das war eine mächtig lange Kolonne. Auf einmal kam die Lehrerin. Und wir haben natürlich auch gedacht: Ach, vielleicht beraten die in der Schule oder so. Sie kam, ziemlich energisch, kann ich mich auch noch erinnern, und alle mussten sich hinsetzen und jetzt los. Und sie hat überhaupt nicht gesagt, warum sie nicht da war, warum sie eine Stunde später kam, was denn los war. Wir dachten nun, sie erklärt vielleicht, es sind schwierige Zeiten und mussten uns beraten, nein, wir machten irgendwie Deutsch und Rechnen oder irgendwas, also, was wir eigentlich nicht wollten an dem Tag. Später habe ich mir sogar überlegt, Mensch, vielleicht, ihre Schwiegereltern wohnten da auf dem Weg von der einen Schule zur anderen, vielleicht hat sie auch mit den Schwiegereltern beraten, was sie denn nun machen sollen oder sowas. Keiner wusste ja, wie das nun weitergeht. Aber das war eigentlich ganz gut, dass ich mich auf diese Weise an den 17. Juni erinnern kann. Ich hab kein Abitur gemacht, nur zehnte Klasse. Und bin dann – inzwischen war meine Mutter in Brandenburg in dem Kinderheim als Säuglings- und Krankenschwester und dann auch später als Leitung tätig -, und ich bin danach nach Brandenburg gegangen und hab da Mechaniker gelernt. In einem kleinen Handwerksbetrieb, zweieinhalb Jahre, wie das da so üblich war. Ich war aktiv in der Jungen Gemeinde in Brandenburg, als ich da hinkam mit sechzehn. Wir hatten einen sehr netten, guten Jugendwart, der auch gleich einem Aufgaben gab. Ich hatte denn selber eine kleine Jungsgruppe geleitet und mit denen allerlei gemacht. Und denn waren wir immer eine Reihe aus unserer Jungen Gemeinde, die auf einmal irgendeine kirchliche Ausbildung machten und dann bin ich also in eine Ausbildungsstätte gegangen, wo die Voraussetzung war, dass man einen Beruf hatte. Am Paulinum in Berlin, wo ein paar Jahre später Eppelmann gewesen ist, und da hatten wir nur eine dreijährige Ausbildung, denn war ich an verschiedenen Stellen im Vikariat, also in der praktischen Ausbildung und war denn sieben Jahre in der Uckermark ganz im Norden im Kreis Pasewalk als Pfarrer. Wir waren noch die letzte Brandenburgische Gemeinde und hinter uns fing Pommern an.

Der eine, der das Stalinbild heruntergenommen hatte, ist auf den Tisch gestiegen und hat es wieder angehangen. Damit war unsere persönliche Schülerrevolte schnell wieder zu Ende.

Biografie

Hans-Jürgen Sievers ist 1953 zehn Jahre alt und bekommt selbst als Kind in seinem Dorf bei Brandenburg mit, dass die Menschen unter den Repressalien des Regimes leiden. Seine Cousine muss beispielsweise die Oberschule kurz vor dem Abitur verlassen, weil sie sich nicht öffentlich von der Jungen Gemeinde distanzieren will.

Am 17. Juni sitzen alle Kinder morgens im Klassenraum, nur ihre Lehrerin kommt nicht. Die Kinder erzählen sich aufgeregt von dem, was sie über den Aufstand aufgeschnappt haben. In der Klasse wurde nun besprochen, ob sie sich auch am Aufstand beteiligen sollten. Ein Schüler nimmt mutig das Stalin-Bild ab. Doch alle sind verunsichert und das Bild wird schnell wieder zurückgehangen. Draußen zieht inzwischen eine lange Kolonne von Panzern und Lastwagen mit einsatzbereit bewaffneten Sowjetsoldaten vorbei. Die Kinder kennen sowjetische Militärkolonnen, doch diese hier ist anders, wirkt bedrohlicher. Plötzlich erscheint die Lehrerin und beginnt ihren Unterricht, als ob nichts gewesen wäre. Es gibt kein Wort der Erklärung und keiner bekommt die Gelegenheit zu fragen.

Besondere Nähe zum SED-Regime entwickeln die Menschen in Sievers Heimatdorf auch nach 1953 nicht. Als der Junge konfirmiert wird, gibt es trotz aller Propaganda nur einen einzigen Gleichaltrigen, der sich für die staatlich eingeführte Jugendweihe entscheidet.

Hans-Jürgen bleibt aktiv in der Jungen Gemeinde, darf nicht zur Oberschule, macht eine Lehre und studiert später an einer kirchlichen Ausbildungsstätte. Viele Jahre lang ist er Pfarrer in einem brandenburgischen Dorf.

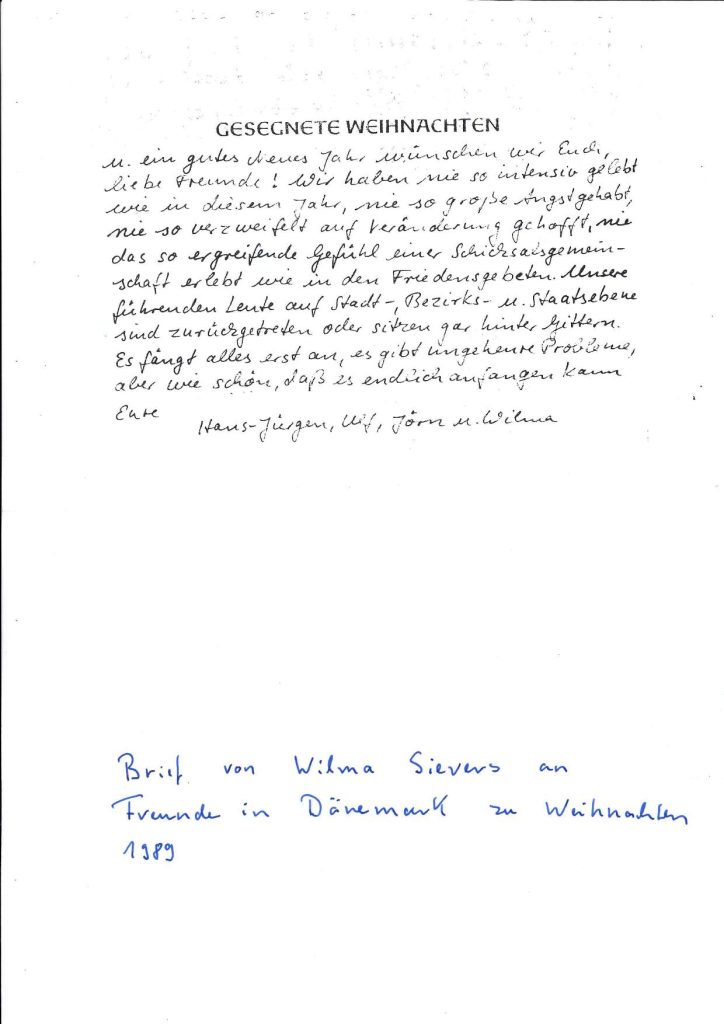

Dokumente

Übersicht der Unterlagen, die Herr Dr. Hans-Jürgen Sievers für das Zeitzeugen-Portal zur Verfügung gestellt hat.

Foto vom Herbst 1989, Dr. Hans-Jürgen Sievers links im Bild,

Demonstranten auf einer Montagsdemonstration in Leipzig fordern

wie beim Volksaufstand am 16. Juni 1953 vor 36 Jahren: Freie Wahlen

und Demokratie.